車両は家庭用コンセントからAC電源で充電します。単相グリッドでは250 Vまで、三相グリッドでは480 Vまでの電圧を印加することができます。最大充電電流は16 Aです。車両と充電ポイント間の通信はありません。残留電流機器(RCD)によるヒューズ保護は必須要件です。旧式の設備では必ずしも保証されないため、フエニックス・コンタクトではこの充電モードは推奨しておりません。

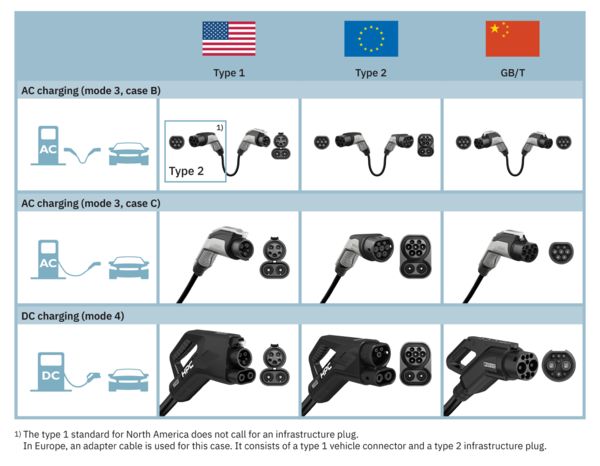

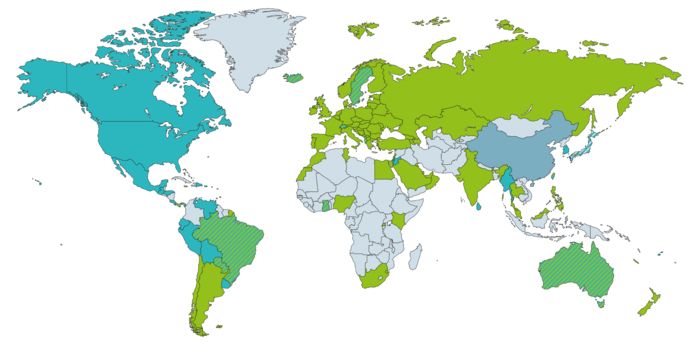

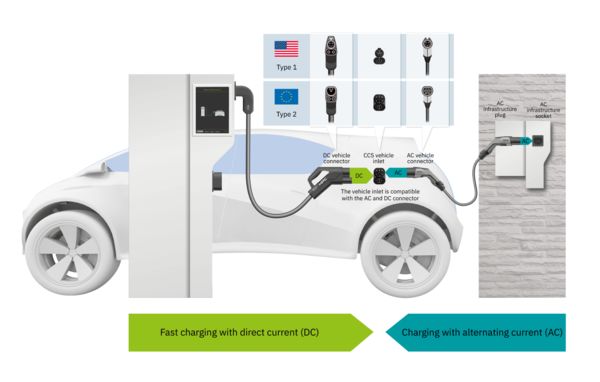

北米、欧州、中国を起点に、充電コネクタや充電ソケットの形状が異なる3つの充電規格が、国際的に確立されています。また、AC充電(モード3、ケースB・C)用コネクタは、DC充電(モード4)用コネクタとは異なるデザインになっています。CHARXの幅広い製品ラインアップは、あらゆるユースケースに対応しています。

北米向けタイプ1規格では、インフラ側の充電コネクタは規定されていません。欧州では、この場合、車両側のタイプ1充電コネクタとインフラ側のタイプ2充電コネクタからなるアダプタケーブルが使用されます。

AC充電

供給網からの交流(AC)は、まず充電ステーションと充電ケーブルを経由して車両に流れ込み、制御はされますが、変換は行われません。車両に搭載されたAC/DCコンバータ(いわゆる車載充電器)のみが、これを直流(DC)に変換し、バッテリーの充電に使用することができます。AC充電ステーションは変換エレクトロニクスを必要としないため、通常DC充電ステーションよりも低コストであり、家庭用アプリケーションに魅力的です。充電ステーション、充電ケーブル、車載充電器に応じて、最大22 kWの充電電力にまで達することができます。カーポートやガレージ、またはホテル、日中のレストランやスーパーマーケットなどで30分以上車両を駐車する場合は、比較的低電力であるためAC充電の方がバッテリーに優しく、通常はこれが推奨されています。

DC充電

ここでは、充電コネクタの電源コンタクトやケーブル断面積は、AC充電の場合よりも大きくなっています。最大500 kWの大幅に高い充電電力(ハイパワー充電、HPC)を伝送することができるため、充電時間が大幅に短縮されます。そのため、これは、急速充電または超高速充電とも呼ばれます。AC充電とは異なり、電力は、適切なパワーエレクトロニクスが設置された充電ステーションでACからDCに変換されます。そのため、DC充電はより複雑でコストがかかるなどの理由から、とりわけ商業的に利用されるケースがほとんどです。高速道路のサービスステーションなどで数分程度で充電できるため、短い休憩を挟んでの長距離走行におすすめです。

車両は家庭用コンセントからAC電源で充電します。単相グリッドでは250 Vまで、三相グリッドでは480 Vまでの電圧を印加することができます。最大充電電流は16 Aです。車両と充電ポイント間の通信はありません。残留電流機器(RCD)によるヒューズ保護は必須要件です。旧式の設備では必ずしも保証されないため、フエニックス・コンタクトではこの充電モードは推奨しておりません。

モード1と同様ですが、こちらは最大充電電流が32 Aで、充電ケーブルにはIC-CPD(In-Cable Control-and-Protection Device)が搭載されています。この機器には残留電流安全装置(RCD)が搭載されており、車両と通信して充電プロセスを制御します。

モード3では、車両は必要な残留電流機器(RCD)がすでに組み込まれている充電ステーションまたは家庭用充電器で、AC電源により充電されます。充電ステーションが車両との通信を行います。車両は、単相グリッドでは250 Vまで、また三相グリッドでは480 Vまで充電が可能で、最大充電電流は63 Aまでとなります。モード3は次の3つのケースに分かれています。

ケースAでは、車両に永続的に接続された充電ケーブルを使用します。そのため、片方のみにコネクタユニットがあります(充電ステーションの充電ソケットに差し込むインフラ用充電プラグ) 規格にはケースAが記載されていますが、実用面において現在はほとんど使用されていません。

ケースBでは、トランクなどに載せておくモバイルAC充電ケーブルと呼ばれるものが必要です。それには両端にコネクタユニットが設けられています。一方の端には、車両用充電コネクタを車両用充電インレットに挿入します。もう一方のインフラ用充電プラグは、充電ステーションの充電ソケットに差し込みます。ケースBは、主に公共用充電ステーションで使用されます。

充電ケーブルは充電ステーションに永続的に固定されるため、ケースCはケースAとは逆になります。ケーブルのもう一方の端には、車両用充電インレットに差し込むコネクタユニット(車両用充電コネクタ)が付いています。ケースCは民間セクターで頻繁に使用されます。

このモードは、急速充電ステーションでのDC充電を示す唯一のものです。最大500 Aの高い充電電流が流れるため、強化された安全要件が適用されます。したがって、この場合は充電ケーブルは常に充電ステーションに固定されています。プラグ式接続は、車両側(車両用充電インレットに挿入される車両用充電コネクタ)にのみ提供されます。そのため、モード4は(モード3のように)3つのケースには分けられていません。また、充電コネクタ内の電源用コンタクトの温度監視や、絶縁監視などの充電ステーションにおける追加の保護機能も必要になります。

当社は、大手自動車メーカーと共同で、コンバインド充電システム(CCS)を開発しました。その特別な機能は、ACとDCの両方の充電コネクタが適合する車両用CCS充電インレットです。そのため、電気自動車には、AC充電とDC充電用の充電インターフェースが1つだけ必要となります。

充電規格タイプ1とタイプ2の嵌合面構造は、CCSの原則に従います。CCSタイプ2は、2013年に欧州委員会により欧州全域向けの公式な充電規格として発表されました。一方、当社の目標であるCCSを急速充電器の世界的な規格として確立することは、世界の多くの地域で現実のものとなってきています。そして、CCSを採用する国も増えてきています。

すべてのCCS充電インレットには、規格に準拠して電磁式ロックアクチュエータが装備されています。これにより、充電プロセス中は、嵌合面側面の所定の位置に、または直接的にロッキングクリップを引っ掛けて充電コネクタをロックします。

アクチュエータボルトは高い引張強度にも耐えるように設計されています。これにより、充電プロセス中に充電コネクタを引き抜くことはできなくなります。

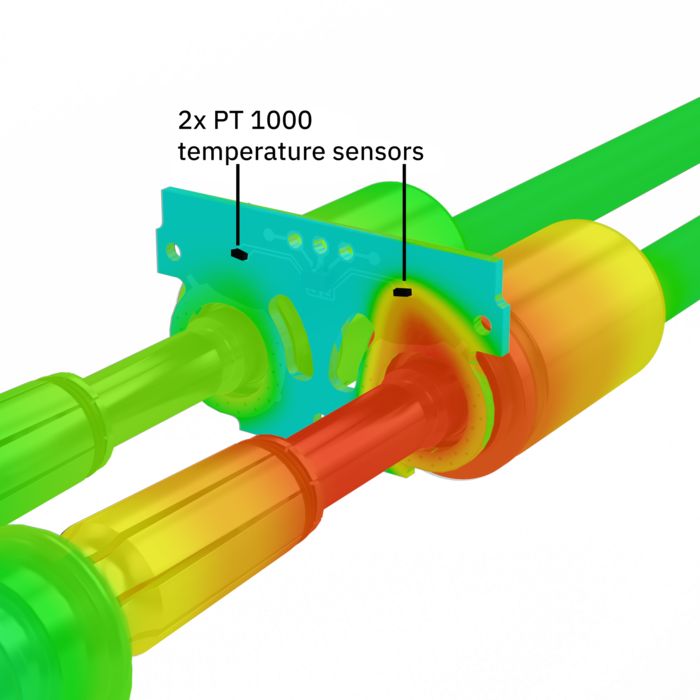

また、安全な充電プロセスには、CCS充電システムにおける温度監視も含まれます。IEC 62196によれば、温度は90°Cを超えてはなりません。そのため、Pt 1000などの温度依存型抵抗センサにより、DC電源用コンタクトの温度を迅速かつ正確に測定することができます。

温度の値は、対応する信号出力から充電コントローラに送信されます。外部温度の過度な上昇や過負荷などにより過熱が発生した場合、充電コントローラは充電プロセスを中断したり、充電電力を低下させたりすることができます。

今日の充電ステーションや家庭用充電器には、可用性、安全性、利便性に対する高い要件を満たす必要があるものもあります。多く部品からなる複雑な構造も珍しくはありません。当社の動画では、個々の部品の構造や相互作用を明確に説明し、最先端のネットワーク化された充電インフラで全ての要件を満たす方法について示しています。

各ビジネス分野では、新しいテクノロジに名前を付けるために、独自の言語や用語が開発されています。E-Mobilityの分野でよく使われる用語や略語の解説はこちらでご覧いただけます。

車両

充電コネクタとソケット

充電タイプと規格

充電インフラ

通信と制御