All Electric Society Park – so gelingt die Sektorenkopplung Flexibilität dank Batteriespeichersystem und Energiemanagement.

Kurzfassung

Industriebetriebe nutzen verstärkt erneuerbare Energien, um Kosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dabei stellt die Volatilität der Stromerzeugung eine Herausforderung dar. Um überschüssige Energie zu speichern und während Spitzenlastzeiten zu nutzen, ist ein effektives Energiemanagementsystem notwendig. Andernfalls steigen die Energiekosten.

Ein Beispiel ist der All Electric Society Park von Phoenix Contact, der durch einen zentralen Großbatteriespeicher Flexibilität und Effizienz erreicht. Dieser Speicher kompensiert Leistungsspitzen und ermöglicht eine nachhaltige Nutzung von Solarstrom.

Batteriespeichersystem im All Electric Society Park von Phoenix Contact in Blomberg

Alle Potenziale nutzen

Um Kosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, setzen Industriebetriebe zunehmend auf erneuerbare Energien. Aber Achtung: Zwar wird Nachhaltigkeit durch die Nutzung von Strom aus betriebseigenen PV-Anlagen verbessert. Jedoch wirkt die Volatilität der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen in der Regel konträr zum Bedarf kontinuierlicher Industrieprozesse. Der Traum von grüner, sauberer Energie für eine nachhaltige, klimaneutrale und effiziente Produktion droht schnell zu platzen.

Ohne ein effektives Energiemanagementsystem können überschüssige Energien nicht ganzheitlich optimiert gespeichert und während der Spitzenlastzeiten nicht effizient genutzt werden. Dies kann zu hohen Energiekosten führen. Betriebe sind gezwungen, teuren Strom aus dem Netz zu beziehen, wenn die eigene Energieerzeugung nicht ausreicht. Wird die Flexibilität des Energiespeichers nicht ganzheitlich optimiert eingesetzt, bleiben Potenziale zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung vielfach ungenutzt oder zumindest nur teilweise erschlossen.

Ein Blick in den All Electric Society Park von Phoenix Contact in Blomberg hilft, das Thema zu veranschaulichen: Viel eigenen Strom zu erzeugen und möglichst unabhängig zu sein, ist das wichtigste Ziel des All Electric Society Parks. Dabei soll der Strom aus umweltfreundlichen Quellen kommen. Wesentlich ist hierfür ein hochgradig optimiertes und gleichzeitig sehr flexibles Energiesystem.

Ohne Batteriespeicher geht es nicht

Der stille Star dieser Flexibilität ist der zentrale Großbatteriespeicher. Vis-à-vis dem farbenfrohen Design des Windtrees und der schicken Glasfassade des modernen, transluzenten Besucherzentrums ist er eher unspektakulär. Aber: Ohne ihn geht es nicht. Denn er ist essenziell für die Flexibilität der Energieströme im All Electric Society Park.

Holger Krings, Dipl.-Ing. bei Phoenix Contact, hat das Energiesystem des All Electric Society Parks mit geplant und den Batteriespeicher auf seine Verwendung ausgelegt: „In der Praxis bieten viele Energiesysteme vor Ort flexible Nutzungsmöglichkeiten für überschüssigen Solarstrom. Doch oft reichen diese nicht aus. Wenn im Gebäudebetrieb keine ausreichende Flexibilität vorhanden ist, sind Batteriespeichersysteme meist die beste Lösung.“

Im All Electric Society Park kam man auf den Bedarf von derzeit 1,2 MWh. Der zentrale Großbatteriespeicher ist in einem Energiespeichercontainer untergebracht und enthält 78 Batteriemodule sowie einen zentralen Umrichter. Hierdurch lässt sich, je nach Notwendigkeit, eine Leistung bis zu 1 MVA abrufen. Das ist vor allem hilfreich, um z. B. Leistungsspitzen aufgrund von High Power Charging im benachbarten E-Mobility-Ladepark zu kompensieren.

Ein weiterer, kleinerer Batteriespeicher mit 225 kVA direkt im Ladepark ergänzt das Speichersystem und fungiert primär als Power Booster. Umgekehrt kann der aus der PV gewonnene Energieüberschuss in die Speicher geladen und später zur Verfügung gestellt werden. In Summe bis zu 1,5 MWh für beide Speicher zusammen. Dies erhöht die nachhaltige Verwendung des regenerativ erzeugten Stroms und erweitert den Handlungsspielraum für ein effizientes Energiemanagement um ein Vielfaches.

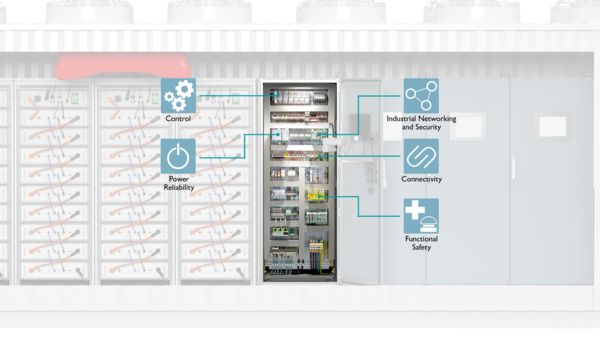

Batteriespeichersysteme beinhalten ein breites Spektrum an Komponenten verschiedener Kategorien

Die Vorteile von Lastmanagement

Ausnutzung dynamischer Stromtarife

Batteriespeichersysteme können genutzt werden, um bei günstigen Stromtarifen aus dem Netz zu laden. Diese Energie kann in Zeiten hoher Tarife verwendet werden. Das ist nicht zwingend mit dem Ziel der Nachhaltigkeit verbunden, kann jedoch wirtschaftlich interessant sein. Ist die Preisdifferenz hoch genug, kann sich ggf. die Anschaffung eines Batteriesystems alleine hierfür lohnen.

Reduktion von Lastspitzen (Peak-Shaving)

Um hohe Kosten durch plötzlichen hohen Stromverbrauch aus den Peaks zu vermeiden, ist es sinnvoll, den Stromverbrauch am Netzanschlusspunkt zu überwachen. Dies gilt für Netzanschlüsse mit registrierender Leistungsmessung (RLM), wie sie bei Industriebetrieben und auch vielen Gewerbebetrieben die Regel sind. Hierbei kann das Batteriespeichersystem helfen, die Leistung eines jeden Viertelstundenintervalls im Rahmen vereinbarter Grenzen zu halten.

„Boost“-Leistung für lokale Verbrauchsspitzen

Ähnlich dem Peak-Shaving verhält es sich mit der Bereitstellung von „Boost“-Leistung. Diese dient primär dem Zweck, lokal unzureichende Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu kompensieren. Gleichzeitig hilft sie, potenziell kostspielige Leistungsspitzen am Netzanschluss zu verhindern, wirkt also ebenfalls im Sinne des Peak-Shavings. HPC-Ladeinfrastruktur wird so oftmals überhaupt erst ermöglicht, da vielfach die vorhandene Infrastruktur nicht ausreichend dimensioniert ist.

Regelleistungsbereitstellung für das öffentliche Netz

Wenngleich mit deutlich höheren regulatorischen Auflagen verbunden, kann bei großen Batteriespeichersystemen auch eine Teilnahme am Regelleistungsmarkt interessant sein. Andererseits schließt dies die gleichzeitige interne Nutzung für andere Einsatzzwecke weitestgehend aus.

Leistungsspitzen glätten

Dank der Batteriespeicher im All Electric Society Park in Blomberg können gezielt Leistungsspitzen kompensiert werden. Sie helfen, potenziell ca. 200.000 EUR pro Jahr einzusparen. Ebenso könnte somit ggf. eine niedrigere Leistungsgrenze mit dem Netzbetreiber am Übergabepunkt zum öffentlichen Netz vereinbart werden. Ungeplante Leistungsspitzen sind über die Jahre deutlich teurer geworden. 200 EUR/kW Spitzenleistung sind keine Seltenheit. Bei ungeplanten 1 MVA an Leistungsspitze würde je nach Ursache z. B. der erwähnte Beitrag in Rechnung gestellt werden können.

Oder man stelle sich vor, ein Besucher lädt sein Elektroauto 15 min. mit 50 kW auf und das, wenn die vertragliche Leistungsgrenze bereits erreicht oder überschritten ist. Dieser Vorgang schlägt mit 10.000 EUR zu Buche, kann aber kaum vom Besucher verlangt werden.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein zentraler Batteriespeicher hilft, Kosten zu sparen und den Betrieb nachhaltiger zu machen. Wichtig ist, dass der Batteriespeicher richtig dimensioniert ist. Lade- und Entladeleistung hängen von der Kapazität ab. Bestenfalls ist das System modular erweiterbar und kann an Energie- und Leistungsbedarf zukünftig angepasst werden. Um die Flexibilität des Speichers optimal zu nutzen und das Energiesystem ganzheitlich zu optimieren, ist ein unabhängiges Energiemanagementsystem unerlässlich.

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

Weitere Beiträge

Batteriespeicher als funktionale Booster

Phoenix Contact betreibt mit offener Steuerungstechnik den Lückenschluss zwischen Energieerzeugung, Speicherung und weiterer Nutzung.

Energiespeicher verbinden Sektoren

Die Bedeutung innovativer Verbindungstechnik für den sicheren Betrieb von Energiespeichern und für die Realisierung der All Electric Society.

Integrale Gebäudeplanung

Wie integrale Gebäudeplanung und Digitalisierung den Hochbau revolutionieren.