Digitale und analoge Prozesssignale anpassen und schützen

In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, kurz MSR-Technik, spielt die störungsfreie Übertragung von Signalen eine zentrale Rolle. Die Signalübertragung ist von einer zunehmend elektrisch aktiven Umwelt betroffen. Dies gilt insbesondere für die schwachen Messwertsignale, die von Sensoren geliefert werden. Unzureichende Berücksichtigung dieser Störgrößen, Fehlanpassungen oder andere Planungsmängel beeinträchtigen eine fehlerfreie Signalübertragung.

Signalarten und Signalaufbereitung

Um welche Signale handelt es sich?

Analogsignale sind elektrische Spannungs- und Stromsignale. Um eine sich verändernde physikalische Größe abzubilden, kann ein Sensor entweder eine elektrische Spannung erzeugen oder den Spannungsabfall im Messkreis verändern.

In der Anlagen- und Prozesstechnik werden dabei typischerweise folgende Größen gemessen:

- Temperatur

- Druck

- Füllstand Durchflussmenge

- Schwingung/Vibration

- Verformung zur Lastmessung

- Feuchte

- Gaskonzentration

- Elektrophysikalische Größen wie Spannung, Strom, Feldstärke usw.

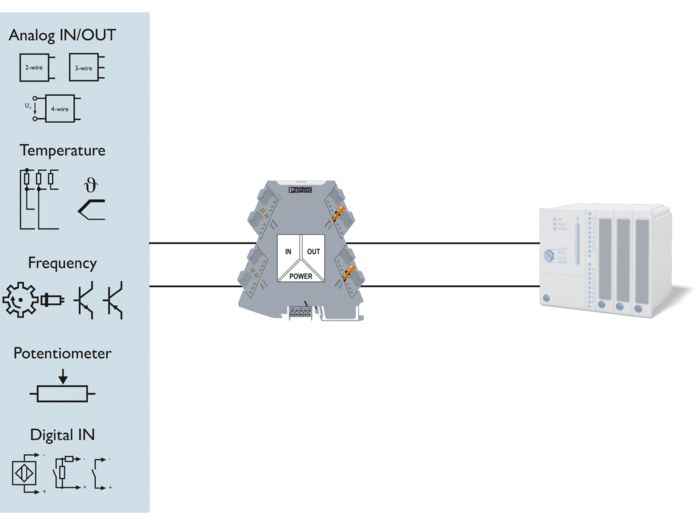

Stationen der Messsignalaufbereitung

Der zentrale Bereich der MSR-Technik ist die elektrosensorische Erfassung, Aufbereitung und Auswertung von Zustandsdaten in der Umwelt oder einer industriellen Anlage.

Vornehmlich geht es um diese drei Bereiche:

- Die Signalgewinnung im Feld, wie der überwachte und zu steuernde Bereich genannt wird

- Die Konditionierung des Signals in der Interface-Ebene oder direkt in der Feldebene mit Hilfe elektronischer Komponenten zur Verstärkung, Umsetzung und zum Schutz vor Signalwegstörungen

- Die analoge bzw. digitale Signalverarbeitung in der Steuerungsebene durch eine Auswertungs- bzw. Steuerungseinheit.

Analoges Signal vom Sensor bis zur Steuerung

Trennverstärker und Messumformer

Funktionen von Trennverstärkern und Messumformern

Die elektronischen Bausteine für die Signalaufbereitung werden zusammenfassend als Trennverstärker, Signaltrenner oder Messumformer bezeichnet.

Die Geräte können eine oder mehrere dieser Funktionen haben:

1. Signalverstärkung

Eine Signalverstärkung ist immer dann erforderlich, wenn ein Signal zu schwach ist und nur verfälscht oder gedämpft von der angeschlossenen Auswerteeinheit registriert werden kann.

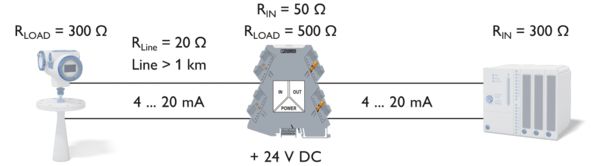

Beispiel:

Ohne den Verstärker wäre die am Messsignalgeber angeschlossene Last/Bürde mit 320 Ω höher als seine zulässige Höchstlast von 300 Ω. Der Messsignalgeber kann diese Bürde nicht treiben, das Messsignal würde verfälscht.

Durch Einfügen eines Verstärkers ist die am Messsignalgeber angeschlossene Last mit 70 Ω kleiner als seine zulässige Höchstlast von 300 Ω. Der Eingangswiderstand der Auswerteeinheit von 300 Ω überlastet den Verstärkerausgang ebenfalls nicht, weil er eine Bürde von bis zu 500 Ω treiben kann. Das Messsignal wird nicht verfälscht.

Beispiel Signalverstärkung zur Fehlerbeseitigung

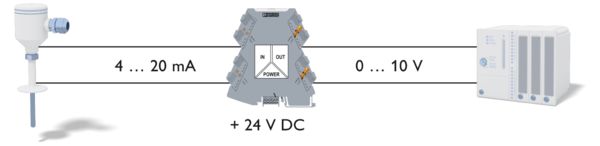

2. Konvertierung in ein Normsignal

Analoge Sensorsignale können in einem Interface-Baustein je nach Messaufgabe in eines der Normsignale gewandelt werden. Dabei muss das Ergebnis der Umsetzung proportional zum gemessenen Eingangswert sein, um die Messung nicht zu verzerren.

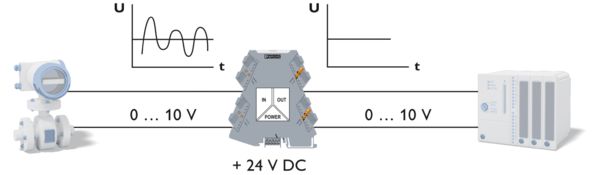

Beispiel:

Der Sensor oder Transmitter liefert ein 4-bis-20-mA-Normsignal. Die Auswerteeinheit benötigt ein 0-bis-10-V-Signal. Der zwischen Transmitter und Auswerteeinheit geschaltete Normsignalwandler nimmt die geforderte Anpassung vor.

Beispiel Konvertierung in ein Normsignal

3. Filterung

In Leitungen zur Messwertübertragung können Störspannungen auftreten, z. B. durch elektromagnetische Induktion oder Einwirken hochfrequenter Signale, in Industrieumgebungen von z. B. Frequenzumrichtern. Die Störungen sind besonders ausgeprägt, wenn Spannungssignale betroffen sind.

Beispiel:

Der Trennverstärker mit Filterfunktion erkennt und unterdrückt Störspannungen in einem weiten Frequenzspektrum.

Auch ist es zusätzlich hilfreich, verdrillte oder geschirmte Leitungen zu verwenden. Verdrillte Leitungen helfen, die induzierte Störspannung zu verringern und durch geschirmte Leitungen werden elektrische Felder zusätzlich reflektiert und absorbiert. Um den genannten Störungen noch weiter vorzubeugen, sollte die Umsetzung eines Spannungssignals in ein Stromsignal erfolgen.

Beispiel Signalfilterung

4. Galvanische Trennung

Eine galvanisch getrennte Signalverbindung wird als potenzialfreie Verbindung bezeichnet, weil über sie keine Ausgleichsströme zwischen Potenzialunterschieden fließen. Die galvanische Trennung der Feldstromkreise und Steuerstromkreise hat sich in der Anlagen- und Prozessindustrie als Standard etabliert.

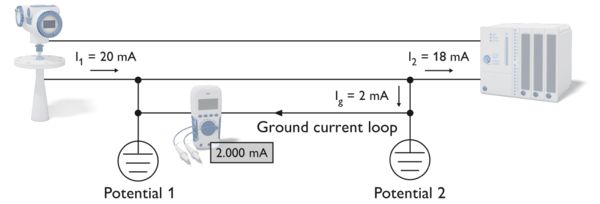

Beispiel:

Problem: Transmitter und Auswerteeinheit sind geerdet, weisen jedoch unterschiedliche Erdpotenziale auf. Ein Ausgleichsstrom Ig fließt durch die entstandene Erdstromschleife und verfälscht somit das Messsignal I1.

Beispiel Erdstromschleife

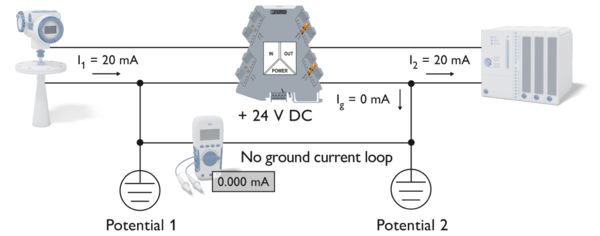

Nach Einfügen eines galvanischen Signaltrenners, z. B. eines Übertragers, in die Anschlussleitungen für das Messsignal fließt kein Ausgleichsstrom Ig mehr. Gemessen wird das mit dem Messsignal I1 identische I2.

Beispiel galvanische Trennung, keine Erdstromschleife

5. Leitungsüberwachung

Die Leitungsüberwachung ist als zusätzliche Funktion in vielen Interface-Bausteinen integriert. Die Überwachungsfunktion auf Leitungsunterbrechung und Kurzschluss ist in den NAMUR-Empfehlungen NE 21 der Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie näher spezifiziert.

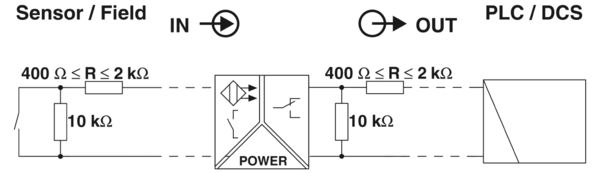

Beispiel:

Die Grafik zeigt schematisch, wie eine Leitungsüberwachung auf dem gesamten Signalübertragungsweg vom Sensor bis zur Auswerteeinheit eingesetzt wird.

Dabei sorgt der 400-bis-2-kΩ-Widerstand für einen Maximalstrom bei geschlossenem Schalter, welcher kleiner als der Kurzschlussstrom ist. Der 10-kΩ-Widerstand sorgt für einen Ruhestrom bei geöffnetem Schalter. Bei einem Leitungsbruch ist der Strom = 0.

Beispiel Leitungsüberwachung

Speisung und Trennung der Signalwege

Elektrische Speisung und Trennung der Signalwege

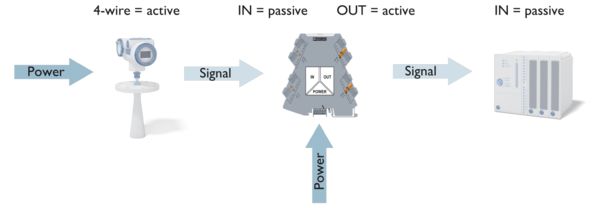

An den Eingangsklemmen eines Trennverstärkers oder einer Auswerteeinheit unterscheidet man zwischen passivem und aktivem Eingang, abhängig davon, ob der angeschlossene Sensor oder Transmitter über eine eigene Stromversorgung verfügt oder über die Sensorsignalleitungen versorgt wird.

Passiver Eingang

Der passive Signaleingang hat allein die Funktion, das Signal zu empfangen.

Beispiel:

Im Beispiel haben Trennverstärker und Auswerteeinheit passive Eingänge. Der aktive Sensor bzw. Transmitter (mit vier Anschlüssen) speist den passiven Eingang des Trennverstärkers. Der aktive Ausgang des Trennverstärkers speist den passiven Eingang der Auswerteeinheit.

Beispiel für einen passiven Signaleingang

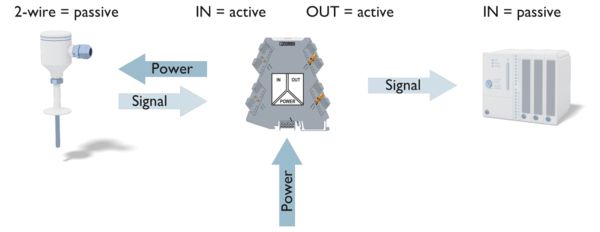

Aktiver Eingang

Der aktive Signaleingang hat zwei Funktionen: zum einen das Empfangen des Signals und zum anderen die Stromversorgung des Signalgebers.

Beispiel:

Im Beispiel hat der Trennverstärker einen aktiven Eingang. Er speist den 2- oder 3-Leiter-Sensor bzw. -Transmitter. Der aktive Ausgang des Trennverstärkers speist den passiven Eingang der Auswerteeinheit (wie im vorigen Beispiel). Komponenten, die elektrisch gespeist werden müssen, können durch gesonderte Stromversorgungen oder über die Signalleitungen versorgt werden.

Beispiel aktiver Signaleingang

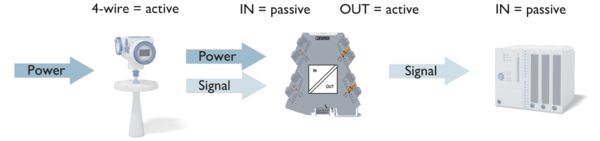

Passive Isolation, eingangsschleifengespeist

Trennverstärkerspeisung über einen Signaleingang durch den Transmitter (eingangsschleifengespeist). Nur für 4-bis-20-mA-Signale geeignet.

Beispiel:

Die Signalwege zwischen aktivem Sensor bzw. Transmitter (4-Leiter-Anschluss) und Trennverstärker sind hier nicht von der Transmitter-Speisung getrennt. Der aktive Sensor/Transmitter übernimmt in dem Fall die Speisung des Trennverstärkers.

Der Sensor/Transmitter muss die gesamte Bürde aus Trennverstärker und Eingang der Auswerteeinheit treiben.

Beispiel für passive Isolation, eingangsschleifengespeist

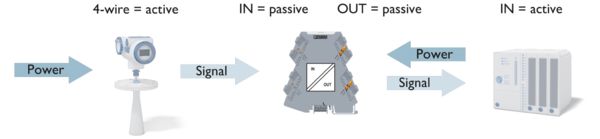

Passive Isolation, ausgangsschleifengespeist

Die Trennverstärkerspeisung geschieht in diesem Fall über den Signalausgang durch die Auswerteeinheit (ausgangsschleifengespeist). Nur für 4-bis-20-mA-Signale geeignet.

Beispiel:

Der Signalweg zwischen Sensor bzw. Transmitter (4-Leiter-Anschluss) und Trennverstärker ist von der Transmitter-Speisung getrennt.

Der Signalweg zwischen Trennverstärker und Auswerteeinheit ist nicht von der Speisung der Auswerteeinheit getrennt. Die Auswerteeinheit übernimmt in diesem Fall die Speisung des Trennverstärkers.

Beispiel passive Isolation, ausgangsschleifengespeist