Energiespeicher verbinden Sektoren, aber was verbindet Energiespeicher? Die Bedeutung innovativer Verbindungstechnik für den sicheren Betrieb von Energiespeichern und für die Realisierung der All Electric Society.

Kurzfassung

Stationäre Energiespeichersysteme sind ein unverzichtbares Bindeglied in der Sektorenkopplung. Ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit hängt nicht zuletzt von der verwendeten elektrischen Verbindungstechnik ab. Sie sorgt für störungsfreie Leistungs- und Datenübertragung.

Energiespeicher in der All Electric Society

Den Klimawandel eindämmen und geopolitische Abhängigkeiten verringern, diese Themen gehören zu den wichtigen unserer Zeit. Lösungsansätze bietet die Idee einer All Electric Society und darin der Sektorenkopplung. Es gilt, unsere Gesellschaft, Gebäude, Produktionsstätten, Mobilität und Infrastruktur energie- und informationstechnisch zu vernetzen. In der All Electric Society geschieht dies auf Basis erneuerbarer Energiequellen, die unendlich verfügbar sind und keine schädlichen Emissionen erzeugen.

Wind- und Sonnenenergie stehen nicht konstant zur Verfügung. Die moderne Gesellschaft hat jedoch stetigen Energiehunger, 24 h am Tag. Die stabile Versorgung kann nur gelingen, wenn Überschussenergie in ausreichendem Maße zwischengespeichert wird, um sie, wenn notwendig, zeitversetzt wieder zur Verfügung zu stellen – z. B. über Batterie-Energiespeichersysteme.

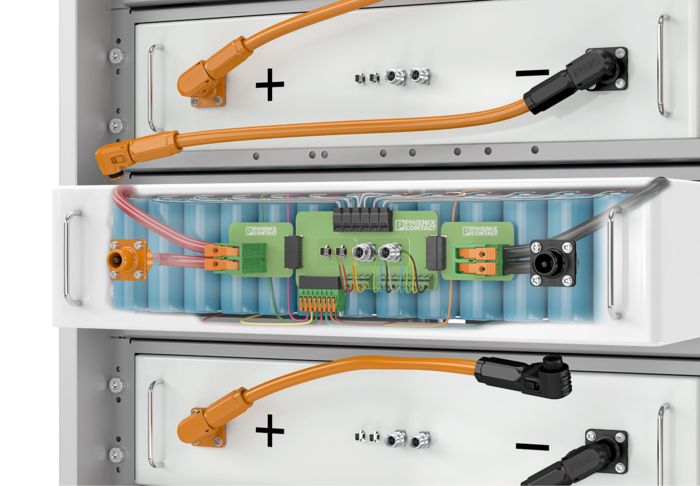

Batteriemodul mit Batteriezellen und Balancing-Leiterplatte

Aufbau und Funktionsweise

Je nach Kapazität sind diese stationären Systeme in Gerätegehäusen, Schaltschränken oder sogar in Containern untergebracht. Der prinzipielle modulare Aufbau ist jedoch immer ähnlich. Bei den auftretenden elektrischen Verbindungen unterscheidet man drei Typen: die Leistungsverbindung, die Signalverbindung und die Datenverbindung, gleichbedeutend mit der Übertragung von Energieströmen, von analogen Signalen zur Überwachung und Steuerung sowie von digitalen Signalen.

Die kleinste Einheit eines Batterieenergiespeichers stellt die Batteriezelle dar, das eigentliche Speicherelement. Viele dieser Zellen sind in einem Batteriemodul zusammengefasst und elektrisch miteinander verschaltet (Leistung). Eine elektronische Schaltung sorgt für einen ausgeglichenen Lade-/Entladezustand aller Zellen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Zell-Balancing (Signale). Temperatursensoren überwachen das thermische Verhalten der Zellen (Signale).

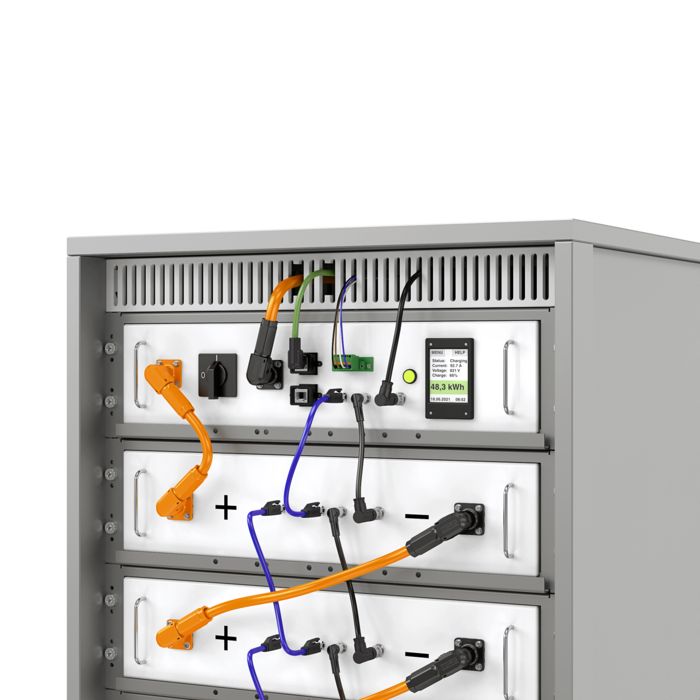

Batterie-Rack aus Power Control Unit an oberer Position und mehreren Batteriemodulen

Mehrere Batteriemodule werden zu einem Speicherschrank zusammengefasst und auf Leistungsebene verbunden. Alle Module tauschen Informationen (Daten) miteinander und mit der Kontrolleinheit des Speicherschranks, der sogenannten Power Control Unit (PCU), aus. Um z. B. externe Sensoren anzuschließen, haben sowohl Batteriemodule als auch PCU neben Leistungs- und Datenanschlüssen oft auch Signalschnittstellen.

Modularer Aufbau des Energiespeichersystems

Im System sind mehrere Speicherschränke auf den drei genannten Ebenen Leistung, Signale und Daten miteinander verbunden. Die übergeordnete Steuerung auf höchster Ebene stellt das Systemmanagement dar. Hier laufen erneut alle elektrischen Verbindungen seitens der Speicherschränke auf. Zusätzlich beinhaltet es die externen Schnittstellen des Energiespeichers. Die Energie wird durch Leistungselektronik mit dem Netz ausgetauscht. Signale von diversen Hilfsaggregaten laufen im Systemmanagement zusammen, so z. B. für das Brandlöschsystem. Über entsprechende Datenverbindungen kommuniziert das Systemmanagement mit dem Netzbetreiber und mit Dienstleistern, die auf den Speicher zugreifen können.

Das Herz-Kreislaufsystem des Energiespeichers

Die elektrischen Verbindungen innerhalb des Energiespeichers lassen sich bildlich beschreiben als dessen Nerven- und Herz-Kreislaufsystem. Energieströme entsprechen dabei dem Blutkreislauf, über den die Lebensenergie transportiert wird, Signale unseren Sinnen – etwa für Temperaturen, Gase und optische Eindrücke. Die Datenleitungen dienen dem Informationsaustausch, ähnlich wie die Nerven. Wenn etwas mit dem Blutkreislauf- oder dem Nervensystem nicht stimmt, geht es dem Menschen nicht gut, er wird krank. Im Energiespeichersystem ist das ähnlich. Fehler in den elektrischen Verbindungen sorgen für Systemstörungen und Ausfälle und können bei entsprechender Konstellation sogar zur Zerstörung des gesamten Systems führen.

Beispielhafte Fehler in der Verbindungstechnik

Drei Beispiele zeigen auf, wie wichtig Verbindungstechnik ist, beginnend mit der Leistungsverdrahtung:

-

Um Batteriemodule auf Leistungsebene zu verbinden, wird in vielen Fällen eine klassische Schraubverbindung eingesetzt. Schraubverbindungen können sich unter ungünstigen Umständen lösen. Treten beim ersten Anschließen oder in der späteren Wartung Versäumnisse auf, führt dies zu erhöhten Übergangswiderständen. Diese drücken sich im besten Fall durch Wärmeverluste aus, im schlimmsten Fall jedoch durch starke Überhitzung, die sogar zum Brand eines Speichers und damit zu seiner völligen Zerstörung führen kann.

-

Eine typische Signalverbindung ist der Anschluss eines Stromsensorkabels an eine Leiterplatte. Diese werden oft direkt gelötet, was in Verbindung mit freien Leitungsenden das Risiko sogenannter kalter Lötstellen birgt. Die Folge sind falsche Signalinformationen, z. B. zu geringe gemessene Ströme. Infolge zu hoher Lade- und Entladeströme würde die Batterie deutlich schneller altern.

-

Datenverbindungen werden oft durch Patch-Kabel hergestellt, also steckbaren Leitungen. Achtet man hier nicht auf Qualität im Sinn von z. B. engen Dimensionstoleranzen und hochwertigen Kontaktoberflächen, kann es zu Fehlern bei der Datenübertragung kommen. Diese führen zu Systemstörungen oder sogar Systemausfällen, im schlechtesten Fall sogar zu Schäden an der Hardware.

Innovative Anschlusstechniken für Leistung, Signale und Daten zum Einsatz in Energiespeichersystemen

Empfehlungen für die Auswahl von Verbindungstechnik

Wie lassen sich die beschriebenen Fehler, die immer zu finanziellen Einbußen für die Betreibenden von Energiespeichern führen, vermeiden? Bei Leistungsverbindungen sollten überall, wo keine definierten Installationsbedingungen sichergestellt werden können, Steckverbindungen eingesetzt werden. Dies gilt also für Leistungsverbindungen, die bei der Installation und zur Wartung hergestellt werden müssen.

Bei Anschlüssen von freien Leitungsenden auf Leiterplatten bieten sich innovative Anschlusstechniken anstelle des Lötens an. Schneidklemmverbindungen z. B. erfordern keine Vorbehandlung des Leiterendes und bieten – ebenso wie Federanschlusstechniken – hohen Komfort und maximale Zuverlässigkeit. Bei Datenanschlüssen definieren die Umgebungsbedingungen die Anforderungen. So bieten sich bei hohen Verschmutzungsgraden oder feuchter Umgebung IP-geschützte Datenstecker an, bei rauen mechanischen Anforderungen Datenverbindungen in Industriequalität.

Fazit

Auch für Energiespeichersysteme gilt: Wer bei der Anfangsinvestition spart, zahlt im laufenden Betrieb drauf. Dazu kommt, dass diese Geräte und Anlagen häufig in systemrelevanten Anwendungen betrieben werden. Um die Vision einer All Electric Society gelingen zu lassen, ist Zuverlässigkeit somit eine wichtige Eigenschaft. Die elektrischen Verbindungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ihnen sollte eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

Weitere Beiträge

Batteriespeicher als funktionale Booster

Phoenix Contact betreibt mit offener Steuerungstechnik den Lückenschluss zwischen Energieerzeugung, Speicherung und weiterer Nutzung.

Grüne Energie mit Sicherheit

Hauke Kästing und Phoenix Contact schützen Windenergieanlagen vor Cybercrime.

Gleichstromnetze für die Sektorenkopplung

Elektromobilität, Solaranlagen und Batteriespeicher revolutionieren die Industrie.