Was ist eine Dunkelflaute? Und wie können wir ihr begegnen?

Dunkelflaute: keine Sonne, kein Wind

Eine wirklich umfassende und einheitliche Definition der Dunkelflaute gibt es nicht. Bleiben wir aber eng am Begriff, dann sind damit längere zeitliche Phasen gemeint, in denen weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Wir haben also Dunkelheit in Kombination mit einer Flaute.

Daraus folgt für die Stromversorgung mit regenerativ erzeugten Anlagen, dass weder Solarpanels noch Windenergieanlagen (WEA) ihre Leistung erreichen. Die Dunkelflaute würde in der weiteren Kausalität also zu einem spürbaren Einbruch in der Stromeinspeisung führen. Das bringt gewisse Herausforderungen mit sich für eine Gesellschaft, die das Ziel hat, ihren Energiebedarf nachhaltig aus regenerativen Quellen zu decken.

Wie oft treten Dunkelflauten auf und wie lange dauern sie eigentlich?

Gerade in der Winterzeit steigt die Möglichkeit, dass in puncto Elektrizität Angebot und Nachfrage weit auseinanderliegen. Der Energiebedarf in kalten und dunklen Monaten ist allein durch das Mehr an Heizung und Beleuchtung hoch. Zeitgleich sind auch die Tage kürzer. Folglich nimmt die zeitliche Verfügbarkeit an Sonnenlicht ab. Kommen jetzt noch Schwachwindphasen hinzu, spricht das Umweltbundesamt von einer „kalten Dunkelflaute“.

Diese „kalten Dunkelphasen“ treten nach Informationen der Umweltbehörde interessanterweise in einem klar definierten Zeitfenster auf. Dieses umfasst in der größten Häufigkeit gerade einmal einen zweiwöchigen Raum vom 23. Januar bis 6. Februar. Das haben Messungen in den Jahren 2006 bis 2016 ergeben – belegt durch den Einsatz konventioneller Kraftwerke, die die erhöhte Energienachfrage deckten. Das Science Media Center aus Köln berichtet laut Deutschlandfunk konkret von drei längeren Stromflauten während der Wintermonate im Jahreszeitraum 2015 bis 2020.

Warum sind Speicher so wichtig, um Dunkelflauten wirksam zu begegnen?

Batterien und Akkus zählen zu den bekanntesten Formen von Energiespeichern. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, elektrische Energie haltbar zu machen. Dabei liegt allen Speicherformen das Prinzip zu Grunde, eine Energieform so zu wandeln, dass sie „lagerfähig“ wird, um sie so zeitlich entkoppelt nutzen zu können. Hierbei wird z. B. volatiler Strom in chemische Energie gewandelt.

Bekannte Beispiele dafür sind unterschiedliche Batterieformen sowie das weite Feld von Power-to-X mit der elektrochemischen Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff sowie Sauerstoff. Energiespeicher können ebenfalls Lage- und Bewegungsenergie als Wirkprinzip haben – etwa in Gestalt von Pumpspeicherwerken, Druckluftspeichern oder rotativen Schwungmassenspeichern. Auch thermische Einheiten wie etwa Eisspeicher werden im Zuge einer elektrisch basierten Wärmewende immer wichtiger.

Was können Batterien leisten, um einer Dunkelflaute zu begegnen?

Kommen Windparks in Verbindung mit einem industriellen Batteriespeicher, dann erhalten die Anlagen einen funktionalen Booster, um einer Dunkelflaute zu begegnen. Hierbei nimmt der Speicher die erzeugte Energie auf, die quasi übrig ist, wenn der Wind weht und mehr Strom produziert wird, als benötigt.

Herrscht wiederum Flaute, kann aus dem Speicher heraus Strom eingespeist werden. Batterien wirken also als Puffer und sind wertvoll für die Netzstabilität – auch abseits einer Dunkelflaute. Interessant ist dieser Aufbau gerade für Windparks älterer Baujahre, die außerhalb von staatlichen Förderzeiträumen sind. Das gleiche Wirkprinzip gilt auch für die Kombination mit PV-Anlagen. Liegt der Ertrag aus dem Sonnenlicht über dem Bedarf, wird eingespeichert. Ziehen dicke Wolkenschichten über den Himmel, speist der Speicher gezielt das Netz.

Was hat die Dunkelflaute mit Lastmanagement gemeinsam?

Die technischen Möglichkeiten, die Auswirkungen einer Dunkelflaute auf die Versorgungssicherheit zu begrenzen, sind ähnlich mit denen, die aktuell unter der Überschrift Lastmanagement beziehungsweise auch Lastspitzenmanagement oder Peak-Shaving im Fokus der Gebäudewirtschaft und der Fabrikautomation sind.

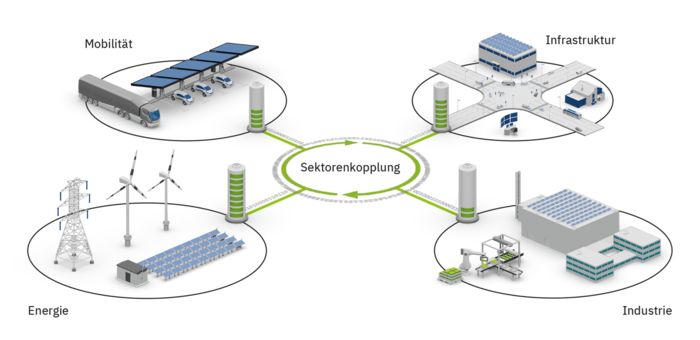

Lastspitzen sind teuer und belasten das Versorgungsnetz. Mit Energiespeichern lassen sich Spitzenverbräuche glätten – also Ausschläge im Leistungsbedarf rasieren. Daher stammt auch der Begriff „Peak-Shaving“. Speicher sind also eine gute Möglichkeit, um Harmonie im Netz zu schaffen. Noch effektiver wird das Ganze, wenn Stromerzeugung und Stromverbrauch durch eine Sektorenkopplung in Einklang kommen.

Was leistet die Sektorenkopplung in einer All Electric Society während einer Dunkelflaute?

Mit der Kopplung von Sektoren – z. B. durch eine energetische und datentechnische Verbindung von Gebäuden, Produktionsanlagen, Speichern, und PV-Anlagen untereinander – lässt sich ein wirksamer Energieverbund schaffen. Auf diese Weise ist es möglich, Energieströme innerhalb eines Smart-Micro-Grids zu verschieben.

Die enge Verbindung zwischen energetischen Konsumenten und Produzenten sorgt dafür, dass es zu einem Ausgleich kommt. Das Ganze lässt sich vergleichen mit einem selbst nivellierenden System. Zudem eröffnet die Sektorenkopplung den Weg, komplette Systeme mit ihren vielfältigen Querverbindungen und Abhängigkeiten steuern zu können. Die Sektorenkopplung ist der Schlüssel, um den Weg in eine All Electric Society zu öffnen – und ebenfalls ein wirksames Mittel gegen die Dunkelflaute.

Fazit

Dunkelflauten sind natürlichen Ursprungs und lassen sich folglich nicht verhindern. Studien zeigen, dass längere Phasen ohne Sonne und Wind bei einer Jahresbetrachtung nur selten auftreten. Mit intelligent gekoppelten Sektoren, digitalen Wegen der Informationsbeschaffung und vor allem auch dem Einsatz von Energiespeichern lassen sich die Auswirkungen von Dunkelflauten jedoch wirksam und mit bereits heute vorhandener Standardtechnik beherrschen.

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

Weitere Beiträge

Energiespeicher verbinden Sektoren

Die Bedeutung innovativer Verbindungstechnik für den sicheren Betrieb von Energiespeichern und für die Realisierung der All Electric Society.

Grüne Energie mit Sicherheit

Hauke Kästing und Phoenix Contact schützen Windenergieanlagen vor Cybercrime.

Gleichstromnetze für die Sektorenkopplung

Elektromobilität, Solaranlagen und Batteriespeicher revolutionieren die Industrie.